Communication au colloque Communications et sociétés 2002 Criez-le sur les toits! L’Évangile à l’heure de la communication mondiale, Montréal, le 1er février 2002.

Raymond LEMIEUX

Ce titre énigmatique n’est pas une facétie. Il vient d’Augustin. En voici le passage, tiré du prologue de La doctrine chrétienne:

À ceux qui ne comprennent pas ce que j'écris je dis ceci : c'est comme s'ils voulaient voir la lune à son déclin ou à son début, ou un astre que je leur montrerais de mon doigt tendu ; si leur acuité visuelle n'était pas suffisante pour leur permettre de voir mon doigt lui-même, ce ne serait pas une raison pour m'en vouloir.

Ceux, en revanche, qui, même après avoir pris connaissance de ces règles et les avoir comprises, n'auront pu pénétrer les obscurités des divines Écritures, qu'ils jugent qu'ils sont capables, bien sûr, de voir mon doigt, mais que, pour les astres vers lesquels ce doigt se tend afin de les montrer, ils sont incapables de les voir. Que les uns et les autres cessent donc de me critiquer, et qu'ils prient pour que Dieu accorde à leurs yeux la lumière. Car si je puis remuer mon doigt pour leur montrer quelque chose, je ne puis pas apporter à leurs yeux la lumière de façon qu'ils discernent et mon geste indicateur lui-même et l'objet que je veux leur indiquer. [1]

En parlant ainsi, Augustin témoigne de sa propre pratique de l’Écriture. Il se situe en tant que lecteur et nous dit que l’Écriture, pour lui, est du côté du doigt qui montre la lune: sa nécessité, son intérêt, sa valeur si on peut dire, viennent du fait qu’elle indique un Autre qui parle, qu’elle incite à porter son attention dans la direction de cet Autre. Il fait ainsi de l’acte de lecture un acte de religion, que Thomas d’Aquin reprendra plus tard comme inclinatio ad Deum. Son mouvement interprétatif implique que “tout objet y disparaît au profit d’une interaction entre sujets” [2]. Tout objet, y compris les Écritures, “n’est qu’un objet d’usage ordonné à la jouissance de la Trinité, c’est-à-dire au service du double amour de Dieu et du prochain” [3]. “Quiconque, donc, s’imagine qu’il a compris les divines Écritures ou telle partie d’entre elles, sans édifier, par l’intelligence qu’il en a, ce double amour de Dieu et du prochain, ne les a pas encore comprises” [4].

Mais tenons-nous en, pour notre part, à tirer de ce petit texte quelques leçons en terme de communication. Il nous parle éminemment, en fait, de communication. Je dirais même qu’il en porte en germe la théorie, bien avant que celle-ci ne soit formalisée, au vingtième siècle.

Première leçon

Émerge du texte le signalement de deux défauts, deux empêchements possibles de la communication: 1. ne pas voir le doigt qui montre; 2. voir le doigt mais ne pas voir la lune, l’objet qui est montré.

En toute logique, le premier de ces défauts renvoie à la toute première condition de la communication: saisir l’acte communicatif lui-même : voir le doigt, entendre le message. Et pour que quelqu’un voit le doigt, il faut que quelqu’un d’autre agite son doigt… Cela suppose, dit Augustin, une certain acuité visuelle de la part de celui qui regarde et une certaine agilité (autrement dit pertinence du geste) de la part de celui qui agite.

Mais cette condition nécessaire n’est pas suffisante. Il faut aussi que l’acuité visuelle de celui qui regarde soit capable de saisir non seulement le doigt mais ce que le doigt montre. Et pour cela, il ne faut pas seulement regarder le doigt, mais regarder aussi dans la direction qu’indique le doigt, regarder la lune…

Nous nous rappelons tous, sans doute, cette scène du film qui a connu le plus de succès la dernière année, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain [5], où dans une sorte de course à obstacle à travers les terrasses de Montmartre, le futur amoureux d’Amélie se retrouve au pied d’une statut dont, précisément, le doigt montre quelque chose. Alors qu’il semble ébahi, un enfant qui passe lui lance: “Quand le doigt montre la lune, l’imbécile regarde le doigt”. Ce vieux dicton, repris au XIXe siècle, était connu de l’Antiquité [6]. Augustin lui-même y fait référence. Lire un texte, ou entendre une parole, sans se demander ce qu’un autre veut dire à travers ce texte ou cette parole est une sottise, disons-le crûment. À moins que – à certains points de vue, sans doute est-ce la même chose – que ce ne soit une stratégie de pouvoir, une sorte de perversion misant sur la capitalisation du savoir tiré du texte pour en imposer aux autres… Quoi qu’il en soit, pour Augustin il ne s’agit pas de connaître l’écriture mais d’orienter son regard vers l’Autre dont elle témoigne, d’écouter l’Autre qui parle à travers elle. Il y a là tout un programme de lecture, comme disent les sémioticiens.

Première leçon, donc: quand le doigt montre la lune ce n’est pas le doigt qui est le plus important, mais la lune. Il faudra saisir ce que cela représente quand on parle de communication de la foi.

Deuxième leçon

Je vous propose ma deuxième petite leçon à partir des “protestations” d’Augustin, protestations répétées: “ce ne serait pas une raison de m’en vouloir”, “que les uns et les autres cessent donc de me critiquer”, “si je puis remuer mon doigt, je ne puis pas apporter à leurs yeux la lumière de façon qu’ils discernent et mon geste indicateur lui-même et l’objet que je veux leur indiquer…”

Augustin signale ici une rupture dans la communication qui est bien plus fondamentale que le simple défaut du regard d’abord évoqué. Au-delà du malentendu à propos du signe (les linguistes parleraient ici de la disjonction entre le signifiant et le signifié), il y le fait de la séparation, du fossé, qui fait du destinateur et du destinataire des étrangers l’un à l’autre. Ils sont autres et à cause de cela, chacun est responsable de son acte pour lui même, responsable de ce qu’il montre, de ce qu’il voit.

Ils sont, l’un et l’autre, renvoyés à cette séparation, l’abîme du réel qui fait que l’un n’est pas l’autre et ne le sera jamais. Augustin qui écrit n’est pas son lecteur. A n’est pas B et l’un ne peut imputer à l’autre la responsabilité de ce qu’il regarde. La communication est ainsi radicalement portée sur le terrain des subjectivités, c’est-à-dire i.e. de la volonté propre à chacun des interlocuteurs. Une volonté de montrer, qui fait agiter le doigt, une volonté de voir, qui fait regarder dans la direction indiquée par le doigt. Cette volonté représente, dit encore Augustin, une “lumière” qu’il faut prier Dieu d’accorder…

Ainsi nous plonge-t-il au cœur et en creux de la communication humaine, dans ce qu’elle a de spécifique par rapport à tout autre forme de communication: son défaut par rapport au réel. C’est bien de cela qu’il s’agit en effet: un geste défaillant, manqué, un geste qui vaut précisément par sa défaillance mais qui reste fondateur: sachant d’expérience que nous ne sommes jamais vraiment compris, nous ne cessons pas de nous parler.

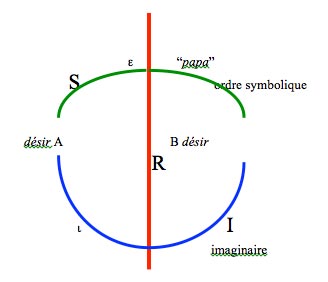

Pour que la parole soit possible entre A et B, il faut que le récepteur (B) croie que le locuteur (A) veut dire quelque chose de significatif pour lui. Et réciproquement, il faut que A croie que B veut entendre quelque chose de ce qu’il dit. Dessinons-en le schéma élémentaire :

On reconnaîtra dans la barre verticale la séparation, ce fossé que je viens d’évoquer (R: le réel). De là, le premier destinateur, A lance en direction de B un message, e, qui se déploie lui-même dans un code, une loi, un ordre symbolique (celui de la langue naturelle, par exemple) existant indépendamment de chacun des deux sujets. Et B reçoit, ou ne reçoit pas, ce message non pas d’une façon automatique et nécessaire, mais selon son désir que l’autre lui parle à travers ce message. C’est là l’essence même de la subjectivité, un pari, une mise. Je : “Au pôle-je, écrit Paul Ricœur, nous trouvons une liberté en première personne qui se pose elle-même” [7].

Ce schéma, je dois vous en faire la confidence, me vient d’une expérience très personnelle. Alors que mon premier enfant n’avait que six mois, nous sommes allés vivre à Paris pour un an. Angoissés comme de jeunes parents, nous avons pris un peu plus d’un mois pour nous installer là bas avant que notre fille nous rejoigne. Je me souviendrai sans doute toujours de la scène alors que nous l’attendions, au pied de l’escalier roulant de l’aéroport d’Orly (Charles-de-Gaule n’existait pas encore…) et que, dans les bras de la gardienne avec laquelle elle avait fait la traversée, elle lançait à la cantonade : “papapapapa…”

Bien sûr, il faut dire que sa grand-mère, qui s’était occupé d’elle pendant notre absence, y était pour beaucoup. Le signifiant “papa”, c’est le moins qu’on puisse dire, faisait bien partie de son environnement. Mais quelle fierté, quelle montée d’émotion pour le jeune père (en position B dans le schéma…) qui se dit alors : “Elle m’a reconnu !”

Évidemment, c’est pure fiction. N’importe qui d’autre aurait entendu le “message” (et effectivement, beaucoup d’autres ont pu l’entendre) et réagi autrement. J’ose espérer que le boulanger, ou le plombier, à ma place, ne se serait pas senti visé ! Parce qu’il n’aurait pas eu le désir d’être visé. Le moteur de la communication, ici (et nous verrons plus loin que c’est l’essence de sa vérité) est donc le désir : B reçoit et décode (ou interprète) les signifiants qui lui sont adressés dans la mesure où il désire que A communique avec lui, c’est-à-dire pour être encore plus précis, dans la mesure où il veut que ce soit le désir de A de communiquer avec lui. Le père désire que sa fille ou son fils le désire, et sur la rencontre de ces désirs se produit la fiction (“Elle m’a reconnu”) qui nourrira leur intersubjectivité : la paternité, la filiation. Par l’acte de communication, ils se mettent en instance de désirer le désir de l’autre.

Ce pari sur le désir est sans fondement. Il fonde pourtant la relation entre A et B en structurant l’imaginaire (ι : une image de la paternité, de la filiation) dans lequel celle-ci pourra désormais se dérouler. L’enjeu de la communication, par là, est rien de moins que la coexistence humaine. Chacune des trois dimensions signalées est nécessaire à cette coexistence. Aussi peut-on dire qu’en creux de la communication, le réel qui la rend possible, c’est la séparation. La matière de la communication, c’est l’articulation du symbolique et de l’imaginaire, le signe qui porte à chacun l’image présumée du désir de l’autre. Le cœur de la communication, c’est le désir. Le désir qui emporte dans sa vague la béance sur laquelle achoppe la communication humaine, et pousse le sujet à sans cesse recommencer ses essais d’articulation de la chaîne signifiante, au-delà même de l’échec réitéré. Mu par le désir, le signifiant s’embrase de sens, s’ignifie, pour fondre les matériaux du vivre ensemble.

La communication humaine

Il est en effet une différence essentielle entre la communication humaine et les communications machiniques et animales, La communication humaine est marquée d’un défaut structurel (non accidentel, qui serait lié à une défaillance provisoire de son mode de fonctionnement, mais propre à sa nature même): l’autre, l’interlocuteur, peut toujours dire non. Les animaux, on le sait, communiquent. Les machines peuvent communiquer. Les abeilles qui effectuent leur dance devant la ruche communiquent l’emplacement du champ de fleurs et aucune ne se trompera quant à la direction à prendre. L’ordinateur qui reçoit un message d’un autre ordinateur ne peut se tromper quant à sa teneur parce que la seule interprétation qu’il peut en donner est inscrite dans son programme. Comme l’animal qui reçoit un signal d’un autre animal ne peut se tromper parce que le sens de ce message est inscrit dans ses gènes. S’il y a erreur possible, dans l’ordinateur ou chez l’animal, c’est parce qu’un accident est survenu: un bruit dans la communication, disaient autrefois les opérateurs-radios, un phénomène extérieur qui vient perturber le message, voire un défaut de fabrication. Un tel défaut est remédiable. Il peut être réparé.

Ce n’est pas le cas des humains où les interlocuteurs, à priori, ne savent rien du désir de l’autre et ne communiquent, en réalité, que dans la mesure même de cette absence de savoir. Dès lors ils doivent se faire confiance les uns aux autres. Communiquer, pour l’être humain, c’est présumer du désir de l’autre, avec la possibilité constante de se tromper parce que rien ne garantit ce désir. Il peut toujours être perverti.

La communication la plus parfaite, en effet, peut toujours mentir, c’est-à-dire tromper sur le désir. C’est bien ce que nous montrent aujourd’hui, d’ailleurs, les techniques les plus avancées de communication, celles par exemple qui utilisent les “images virtuelles”. Ces images peuvent être si “parfaites” qu’elles produisent l’illusion d’être dans la réalité dont elles témoignent. “Nous tournions autour des images, maintenant nous allons tourner dans les images”, écrit Philippe Quéau [8]. Il n’est plus possible, pour celui qui les regarde, de saisir la frontière entre la mise en scène construite, celle de l’image, et la réalité que montre cette construction. La distance entre le spectateur et jeu scénique est annihilée. Le spectateur se trouve lui-même un objet mis en scène.

Techniquement, une telle révolution sera sans doute comparable à celle de l'invention de l'écriture. Dans la mesure où s'estompe la frontière du réel et de l'imaginaire grâce à des images prétendant à toujours plus de réalité, il faut développer une conscience nouvelle de la vérité. Il devient urgent de “réapprendre à lire”, d'entreprendre une “nouvelle alphabétisation”, pour rendre compte des réalités propres au désir, telles qu'elles se jouent dans l'intersubjectivité des scènes communicationnelles.

L'informance et la vérité

Être communiquant, l'humain est capable d'informer toute matière de son désir et d'être en contrepartie informé du désir des autres par toute matière (des mots, des choses, des gestes, des attitudes, d’autres humains…). Il se distingue alors moins par sa performance, si on entend par ce terme sa capacité de produire, de faire des choses, que de son informance [9], c'est-à-dire de sa capacité de monter des projets de partage et d'échange d'information, engageant son avenir et sa responsabilité. Et c'est bien ce niveau que met désormais en évidence une société qui a porté l'information au premier rang de ses préoccupations. S'y pose, lancinante, la question de la vérité, question qui ne vient pas seulement, ni même d'abord, de la quantité d'information mise en circulation, mais de la qualité de cette information, c'est-à-dire de ce qu'elle affiche plus ou moins clairement non seulement son contenu – qui peut être n’importe quoi – mais l'intention qui l'anime.

On peut en effet produire l’image la plus parfaite possible d’une réalité, elle ne reste jamais que représentation arbitraire de cette réalité, une fiction faite pour témoigner de la vérité du désir mais qui en elle-même n’est pas cette vérité (tel est bien le statut du “elle m’a reconnu” dans l’exemple donné plus haut). La communication est un théâtre qui, à l’instar de la mise en scène théâtrale, a des effets de vérité, représente la vérité, mais n’est pas la vérité. Il n’y a pas d’image qui ne soit tributaire d’un cadre, c’est-à-dire d’un arbitraire, pas de représentation qui ne dépende d’une scène, c’est-à-dire un choix de perspective, une construction qui en fait un artifice. Ce cadre inclut et exclut. Il exerce une discrimination par rapport au réel en conservant ce qui est désirable pour le sujet, en rejetant ce qui est indésirable.

La vérité de l’image, si on peut dire, réside dès lors dans l’aveu de sa fiction elle-même, dans sa capacité de montrer son caractère construit, son mode de construction, pour que chacun puisse savoir ce qu’il en est de ses artifices, pour laisser à l’autre, celui qui la regarde ou en entend le discours, la liberté d’advenir à son propre désir, à travers elle. Dès lors, elle peut produire des effets de vérité.

La séduction

À cause de cela, toute communication est foncièrement une entreprise de séduction. Elle consiste, dans une mise relation des désirs des sujets, à tenter d’amener l’autre sur son propre terrain. Pour cela, elle se doit d’être attirante. L’esthétisme, le maquillage, la séduction ne sont pas des défauts féminins (!). Ils témoignent simplement de ce fait élémentaire qui veut que dans toute communication, quelqu’un cherche le désir de l’autre et, pour cela, travaille à se rendre aimable. Si le désir a comme objet le désir de l’Autre, il faut en tirer la conséquence: il y a toujours quelqu’un qui veut être aimé. Toute communication humaine, dès lors, est demande d’amour [10].

C’est la raison pour laquelle l’esthétique de la communication, cette esthétique nécessaire qui vise à la rendre attrayante, séductrice, doit être assortie d’une éthique non moins nécessaire. Amener l’autre sur mon terrain, mais pourquoi ? Pour le consommer, en jouir, le détruire, annihiler son propre désir ? L’autre, ne l’oublions pas, est toujours une menace puisqu’il peut dire non, il peut me frustrer. Pire, il peut, lui aussi, me détruire… La communication, quand elle expose la vérité du désir, rend les interlocuteurs vulnérables, fragiles. Elle n’est pas une démonstration de force mais l’aveu d’une faiblesse, la faiblesse de croire, cette faiblesse qui est l’essence de la puissance créatrice de l’humain puisqu’elle consiste à faire une place à l’autre [11] et rend ainsi possible la coexistence.

Le mensonge ne réside pas dans la matérialité des messages échangés, c’est-à-dire dans l’information comme telle, mais bien dans l’informance, dans le désir qui anime cette information. Le mythe de Don Juan le montre de façon éminente. Quand Don Juan dit à toutes les femmes qu’il les aime, il ne ment pas. C’est bien vrai qu’il les aime. Comme tout homme bien fait, il se laisse aller au sentiment qu’il a pour elles. Il ne ment pas mais en attirant les femmes sur son terrain, en les séduisant, il les voue à la mort. Ne pouvant tenir ses promesses à l’égard de toutes, il nie leur propre désir, c’est-à-dire leur altérité d’être humain. Dans son fantasme de toute-puissance, il ne respecte pas ses propres limites et détruit toute possibilité, pour l’autre, d’advenir à son propre désir [12].

La séduction – à fortiori la communication – est un jeu ambigu: on peut attirer l’autre pour lui permettre de vivre, pour construire avec lui des plages de coexistence, on peut attirer l’autre pour la mort, en vue de l’assujettir, de le détruire, de le consommer à son propre profit. La communication humaine est ainsi une instance éthique où se joue la subjectivité, c’est-à-dire le choix de la vie ou de la mort. Telle est la spécificité de l’humain, dans sa défaillance communicationnelle. À tout moment, en toute circonstance, les sujets y sont mis en demeure de créer le sens de leur interrelation, de choisir entre la vie et la mort: choisir de prendre le risque de la vie avec l’autre, en faisant confiance, ou choisir de traiter l’autre comme un objet, en déniant sa liberté de désirer, ce qui est produire sa propre mort puisque sans autre, quel désir serait possible?